Text_ Emma Santo Photo_ Dayana Chiocca

Ha tra i quattordici e i quindici anni, Antonio Macrì, quando impugna per la prima volta matite, pastelli e chine acquerellate. Si accosta al disegno senza sapere come e perché, gli viene naturale, un istinto a cui abbandonarsi con genuino candore. Inizia a ritrarre i suoi cari, per mantenerne vivo il ricordo, e al contempo lascia che il paesaggio intorno gli offra spunti e suggestioni vivide da fermare sulla tela.

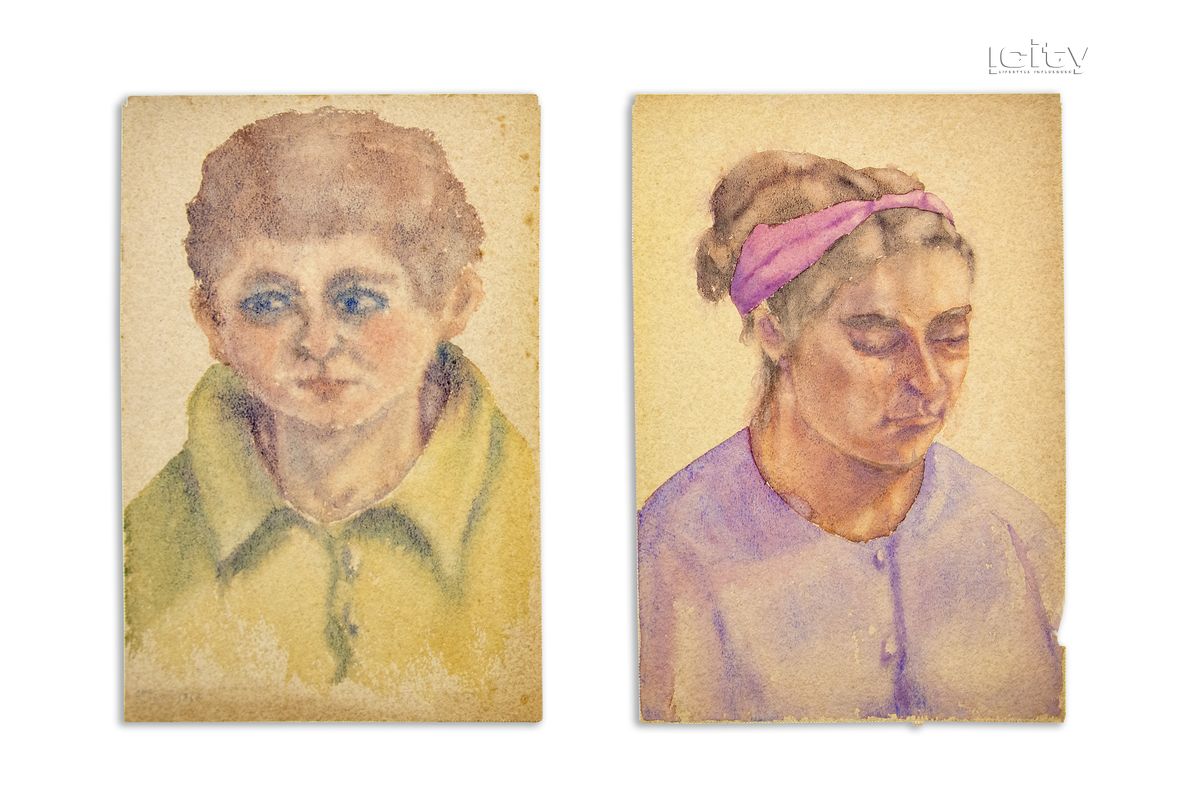

Classe 1933, dai diciannove ai trent’anni ha già collezionato un centinaio di ritratti dei suoi familiari, degli amici e della gente del posto, passa dagli acquerelli all’olio, sperimenta con naturalezza, senza mai mettersi ad analizzare le motivazioni che lo spingono ad una sua precisa scelta tecnica.

Inizia con la pittura dal vero, ispirandosi al post-impressionismo, utilizza tinte forti e decise, fino ad aprire una brevissima parentesi temporale che sarà definita il ‘periodo scuro’, i colori diventano cupi, “le figure che ritrae sembrano quasi intagliate nel legno, sono molto schematiche”, racconta suo figlio Pino.

La giovinezza è costellata di incontri importanti. Il pittore Luigi De Angelis incoraggia il suo talento; nella locanda ereditata dai nonni di origini calabresi soggiornano artisti di fama internazionale, del calibro di Gilles, Purmann, Fiaux. La caratteristica pensione costruita successivamente, dove si trasferirà con moglie e figli, diventa un vivace ritrovo culturale per la cerchia di amici isolani, che comprende Tonino Della Vecchia, Michele Longobardo, Massimo Ielasi, Raffaele De Maio, Peperone, Bolivar, Gino Coppa, Gabriele Mattera, Vincenzo Funiciello, Mario Mazzella, Aniello Antonio Mascolo, Luigi Verde, Gennaro e Salvatore Basile, Renato Pollio, Eduardo Canestrini, Antonio Cutaneo, Giovanni Di Costanzo, Corrado D’Ambra, Raffaele Iacono. Ci si raduna tutti lì, per cenare insieme o giocare a carte. Con alcuni di loro inizia a viaggiare in giro per l’Italia e l’Europa. Parigi, Monaco, Amsterdam, Roma, Venezia. “Da allora è come se il mondo si sia sciolto sotto il suo pennello”, scrive Enrico Giuffredi nel 1990. Il periodo parigino è quello più cupo, l’ultima volta che il pittore ischitano si reca nella capitale francese viene colto da un malore e per un po’ consegnerà alla tela immagini dolorose, tragiche della città (emblematica la Tour Eiffel spezzata da una lingua di fumo nero).

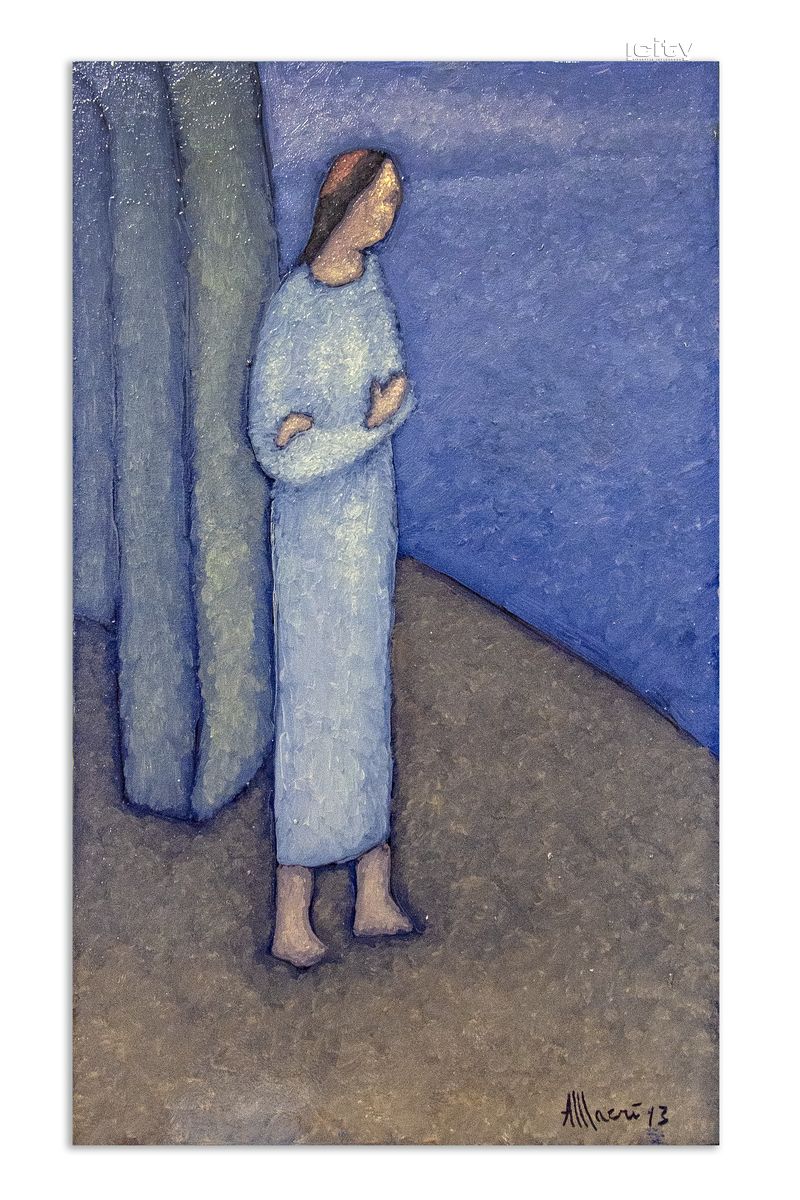

Intanto, la sua pittura acquista un respiro più ampio, prende le distanze dagli accademismi, si libera dalle sagome consuete, va progressivamente a schiarirsi. I personaggi finiranno via via per scomparire, subentrerà una visione a volo d’uccello, dall’alto. Il cosiddetto ‘Chiarismo’ o ‘periodo invernale’, come lo definisce Macrì, corrisponde all’apice della maturazione artistica del pittore ischitano, che intorno agli anni ‘70 inizia a studiare la luce e la sua scomposizione, a sperimentarne le infinite possibilità partendo dall’uso di colori tenui, fissando sulla tela le emozioni familiari che gli suscitano le giornate dal cielo lattiginoso, adornato di nuvole sognanti che trasmettono un senso di profonda quiete.

“Ci sono quelle mattine uggiose in cui, ogni volta che con mio fratello Bruno percorriamo in auto la strada che va da Ischia a Forio, appena il mare si palesa allo sguardo, pacato, piatto, e magari in lontananza vediamo una nave che appare bianchissima e senza scia, c’è solo l’orizzonte e una leggera foschia avviluppa il paesaggio nella calma più assoluta, ci guardiamo e ci diciamo: ‘ecco, questa è la giornata di papà’…”, spiega Pino Macrì. Nella galleria-atelier adiacente all’albergo di famiglia, situato a pochi passi dal porto, si ripercorre a ritroso la vita dell’artista e dell’uomo che tutti ricordano riservato, mite, educato. Prima di realizzare il suo ultimo studio, nel 2011, Antonio si ricava i sui spazi d’arte all’interno dell’ambiente familiare e lavorativo. Durante la stagione turistica fatica duramente tutto il giorno per poi ritirarsi a dipingere nella grande sala dove preparano le colazioni o nella camera da letto.

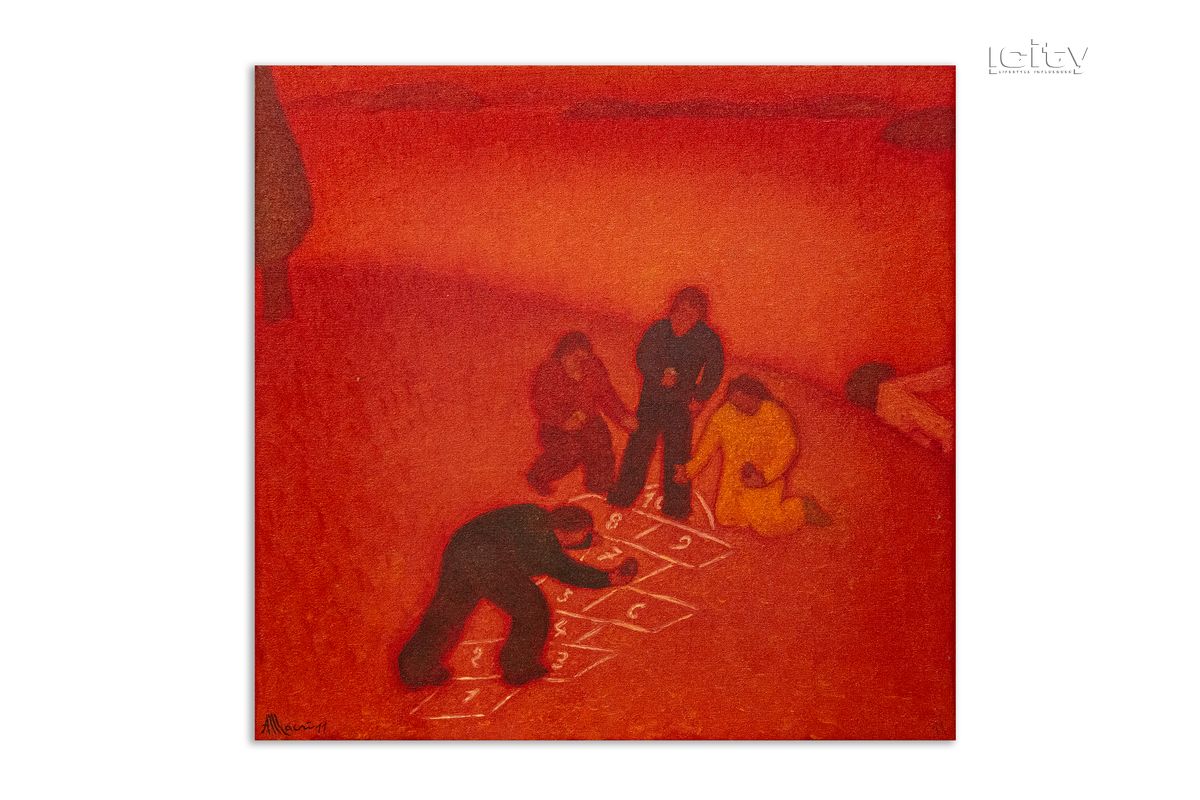

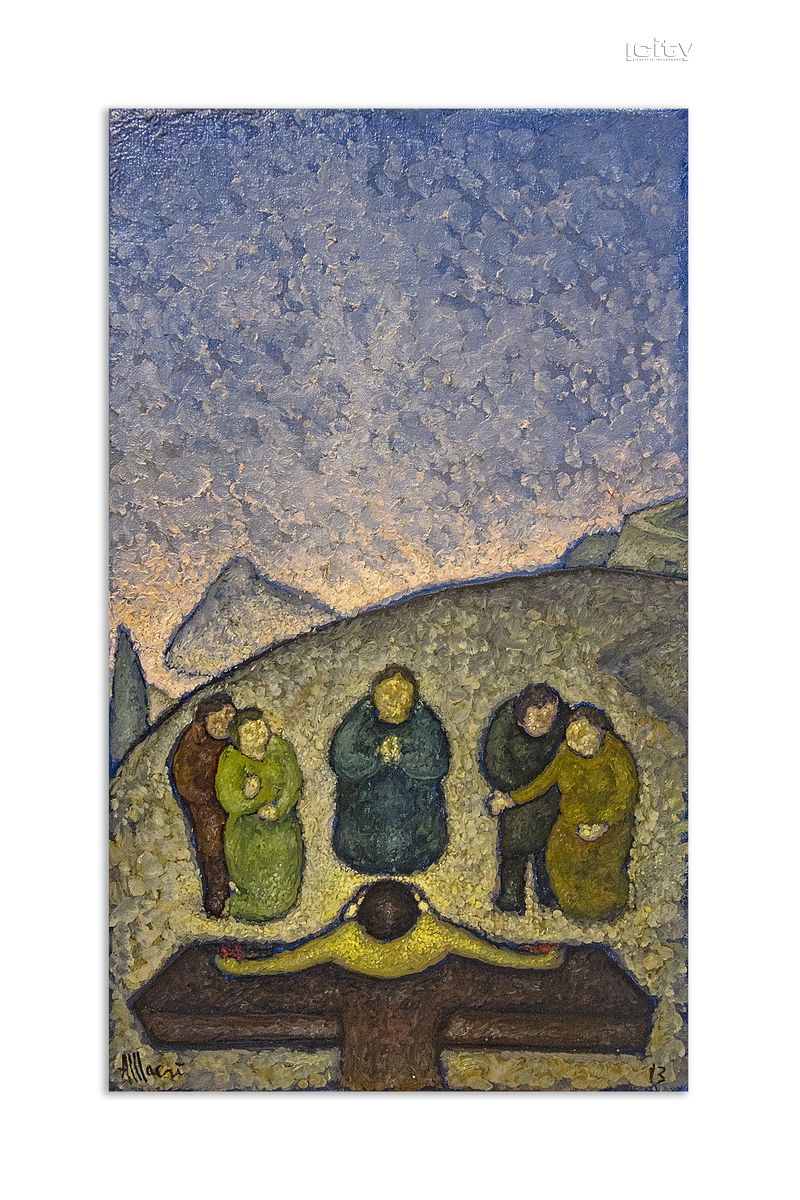

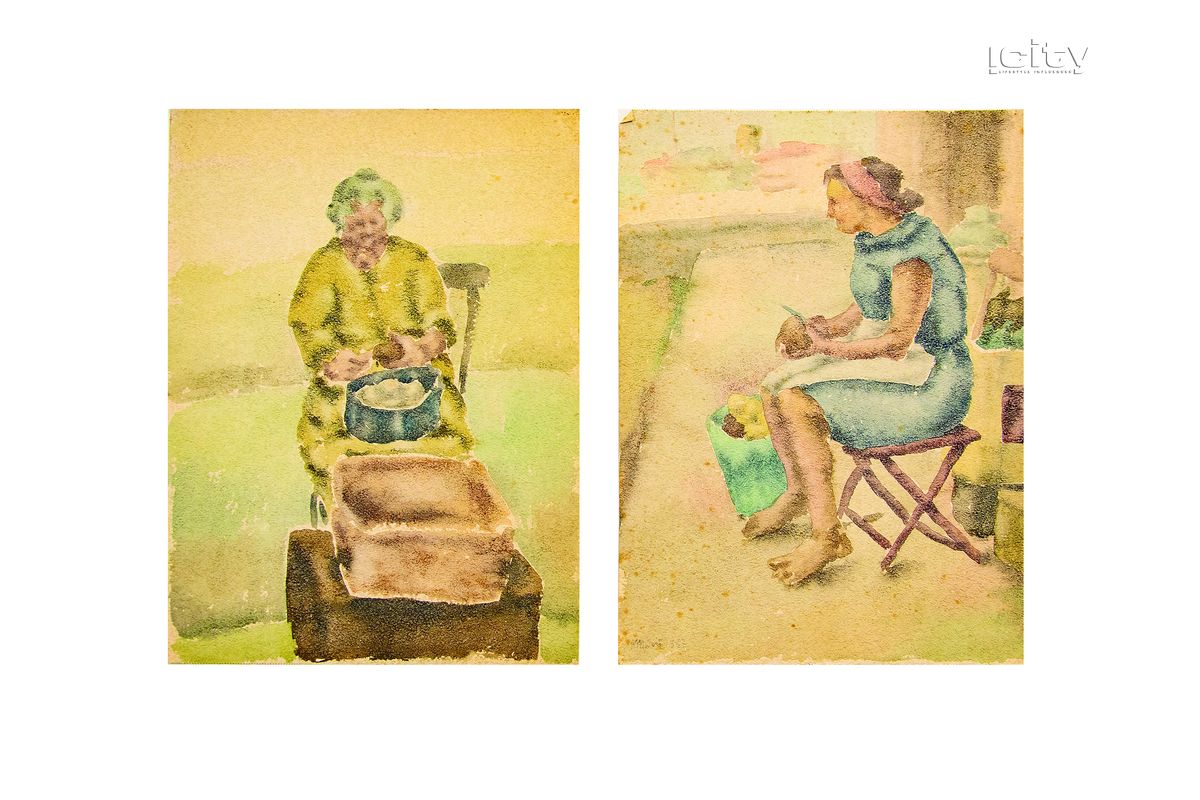

Quando la pensione chiude, Macrì porta la famiglia in vacanza per una settimana a Forio, nella casa di proprietà della moglie. Andare in ferie, per lui, significa potersi dedicare esclusivamente alla sua unica passione. I figli passano il tempo disegnando insieme al padre, i loro sguardi acerbi si abituano presto alla bellezza. Protagonista è sempre l’isola, con il porto, il faro, il castello, la sua gente. Elementi d’accesso al suo intimo sentire. Ogni quadro è preceduto da decine di bozzetti, dipingere è un’esigenza e una missione, ma anche uno studio continuo, un esercizio faticoso che lo costringe a stare chino sulla tela, in piedi, per ore e ore. Abbandonata la pittura en plein air, Macrì lavora “sul fresco”, ossia si impone di finire l’opera lo stesso giorno in cui l’ha iniziata. È il solo modo di ottenere quelle determinate sfumature, velature e quella luce tutta sua che si è prefissato di trasferire nel dipinto. È un lavoro di precisione e di memoria, gli schizzi prodotti quando una scena o un’atmosfera particolare lo colpiscono si ricompongono sotto i pennelli appena torna nel suo studio per cristallizzare nel tempo l’emozione vissuta. I telai non sono mai uguali gli uni agli altri, è essenziale, per il pittore di via Iasolino, raggiungere la profondità desiderata. Nel “periodo chiaro” il suo scopo principale è di arrivare a trasportare sulla tela solo la poesia della luce. Gli occhi dello spettatore si lasciano abbacinare da atmosfere rarefatte e oniriche. Finché, dal 2010 in avanti, andato ormai in pensione, Antonio Macrì torna al colore. La pittura si fa più materica, il pigmento si ispessisce e viene picchettato sulla tela. Da quel momento, i dipinti diventano monocromatici, è un susseguirsi di blu, gialli, rossi, la punta del pennello usata come una spatola. Si riaffacciano i personaggi, stavolta non più volti amici, ma anonimi portavoce delle tradizioni della sua terra. Scene di pesca, di vita in campagna, rappresentazioni della natività. Benché non abbia un suo credo definito, Macrì è affascinato dalla sacralità delle processioni, un tema a lui estremamente caro perché testimonianza del legame indissolubile tra la fede e la memoria di un popolo. Indebolito e affaticato dalla malattia, che negli ultimi due anni gli porta via anche la parola, continua ad esprimersi fino alla fine dei suoi giorni attraverso la pittura e gli schizzi con il carboncino.

Per tutta la vita, Antonio Macrì ha sempre preferito regalare i suoi quadri, ci teneva che, anche quando venivano venduti, andassero in mani amorevoli. Chi li prendeva in custodia doveva averne la massima cura, come se in dono avesse dato una parte di sé, la più intima e sacra. Nel nostro viaggio a tappe artistiche, percorso nella galleria Macrì, Pino mi indica un dipinto del ‘periodo chiaro’. Una zucca poggiata su un piano che si staglia all’orizzonte domina la scena dalle tonalità delicate, le nuvole sembrano quasi sfiorarla sullo sfondo rarefatto in cui si percepiscono le isole e la terraferma baluginanti in lontananza. “Quando mio figlio aveva circa 8 anni, ha inavvertitamente scalfito quel quadro con un giocattolo – racconta – Mio padre, che viveva al piano di sopra, venne di sotto, guardò la tela rovinata e si strinse nelle spalle, come era solito fare, senza dire nulla. Nemmeno una parola di rimprovero per suo nipote. Staccò il quadro dalla parete e lo portò su con sé. Aveva un’espressione di dolore che non dimenticherò mai. Era come se stesse portando al riparo una sua creatura ferita”.