Text: Gianluca Castagna

Nel 1966, quando aveva solo 8 anni, la sua famiglia fece un lungo tour in macchina attraverso l’America per promuovere, in radio e tv, una marca di pile. A ogni componente della famigliola, toccava un apparecchio elettronico alimentato dalle pile Eveready: il padre impugnava il coltello elettrico, la madre un asciugacapelli e il piccolo Timmy un trenino. Fu la sua prima interpretazione. Qualche tempo dopo, quando aveva 11 anni, una mattina sua madre lo svegliò dicendogli: «Devi essere orgoglioso di tua sorella: è stata appena arrestata mentre protestava contro il Vietnam». Era quasi inevitabile che sviluppasse un forte spirito critico.

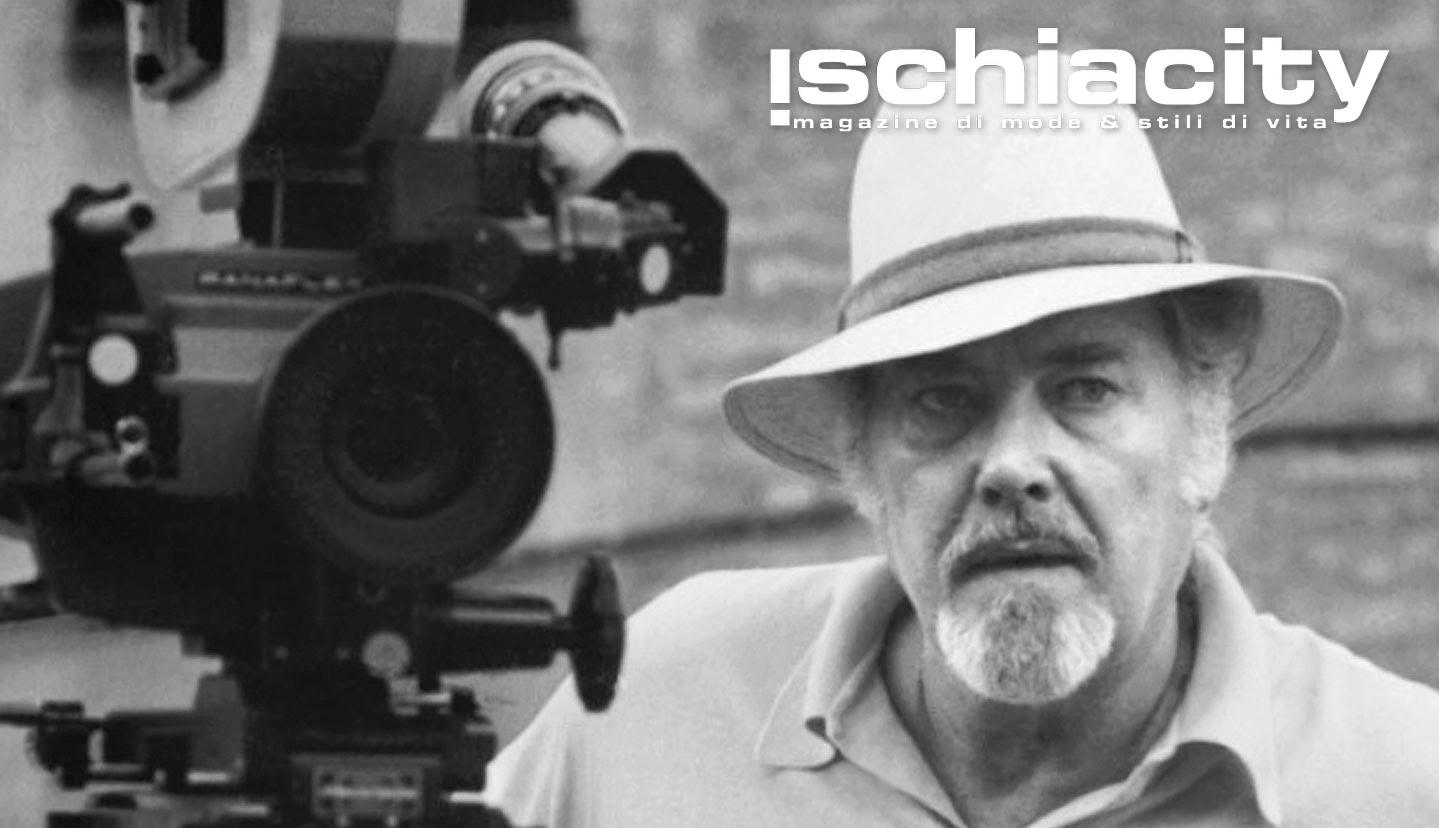

Interprete puntuale, incisivo e brillante, esponente di primo piano della Hollywood liberal e democratica, Tim Robbins è una delle personalità più eclettiche del cinema internazionale. Faccia d’angelo e sguardo da serpente. Ambiguo sullo schermo, versatile sul palco, impegnato e coerente nella vita. Un ribelle, a modo suo, che rifiuta i copioni che non lo convincono e snobba i premi. Anche se ne ha vinti tanti. Miglior attore al Festival di Cannes nel 1992, Golden Globe nel 1993 per la sua interpretazione in “I protagonisti” di Robert Altman, Coppa Volpi a Venezia insieme all’intero cast di “America oggi” (ancora di Altman), premio Oscar come miglior attore non protagonista per la sua intensa performance di un loser sospettato di aver ucciso la figlia di un amico nel capolavoro di Clint Eastwood “Mystic river”. Ma è dietro la macchina da presa, nei panni di regista, che Robbins ha rischiato di più, dimostrando intelligenza e coraggio in nome dell’impegno civile e politico: nella satira di “Bob Roberts” smonta l’avverso ideale repubblicano con una riflessione sul potere distorto dei media («diventati il braccio propagandistico dei politici e non i cani da guardia»); in “Dead man walking” dirige Sean Penn e Susan Sarandon, sua compagna per oltre 20 anni, in un intenso atto d’accusa contro la pena di morte, ottenendo una nomination all’Oscar come miglior regista; con “Il prezzo della libertà” realizza infine un’articolata riflessione su arte e politica, oscurantismo e libertà.

Nel suo primo film da regista, “Bob Roberts”, lei interpreta un candidato alla presidenza che camuffa la propria ideologia di destra dietro una facciata conciliante fatta di canzoni, battute spiritose e video accattivanti. Non le ricorda qualcuno?

Forse dovrei citare in tribunale Donald Trump perché ha preso quel personaggio e ci ha fatto la campagna elettorale? Scherzi a parte, Trump è davvero il peggior candidato possibile.

I suoi personaggi sono spesso degli outsider rispetto al Sogno Americano, anche un po’ pazzerelli. E’ affascinato dalla follia e dalle ossessioni?

Non sempre è una scelta, sono i personaggi che scelgono me. Non so esattamente perché ciò accade, o cosa vedono i registi in me, so però che non posso recitare nessuno che non mi affascini o mi intrighi. Spesso lo sguardo più profondo è quello che viene dall’esterno; forse attraverso le storie di questi personaggi, riesco a chiarire a me stesso come va il mondo.

A proposito di registi, lei ha lavorato con Robert Altman. Che ricordo ha?

Robert era un mio grande amico, oltre a una persona che mi ha insegnato davvero a recitare e diventare attore. Combattere le aspettative, sfidare se stessi alla ricerca di una verità che non sia quella già confezionata da altri. Sicuramente anche lui è stato un ribelle, molto più di me. Sapeva cosa gli piaceva: una creatività pericolosa, per cui lo script non aveva tutta questa importanza, contava quello che accadeva sul set al di là della sceneggiatura. Una sfida continua anche nei confronti dell’establishment hollywoodiano. Sono stato ben felice, al tempo de “I protagonisti”, di contribuire alla vendetta del vecchio Bob sulla Mecca del cinema e dei suoi abitanti, soprattutto verso quei produttori che per anni lo avevano bistrattato considerandolo solo un ribelle indisciplinato. Per me il suo lavoro è stato fonte di continua ispirazione.

E Clint Eastwood che l’ha diretta in “Mystic river”?

Mi ha insegnato tantissimo perché è un regista estremamente efficiente; in tutti i film che fa, è sempre buona la prima. Non sopporta divismi o isterie varie. Sul set l’ego dell’attore è bandito. Una buona cosa, perché le crisi personali rendono molto più lenta e difficile la lavorazione di un film. Sul set la concentrazione è altissima, una tensione positiva. Amo molto gli attori che rischiano. Anche quando sbagliano, a guidarli deve essere la verità del personaggio e delle sue emozioni.

Mai un conflitto?

Una volta ho sentito la storia di un attore che gli telefonò dall’Australia in piena notte perché voleva discutere con lui del personaggio e di una scena. Clint tagliò corto: se l’attore non si fosse presentato il giorno dopo sul set a fare semplicemente il suo lavoro, avrebbe tagliato personaggio e scena. Con lui si lavora a monte, nel momento in cui si chiude il cast e si conosce cosa vuole da un attore. Si legge insieme il copione e si discute. Una volta arrivati sul set non c’è spazio per ulteriori tentennamenti.

Più di trent’anni fa ha fondato in un teatro da 90 posti a Los Angeles la Actors’ Gang e non l’ha mai lasciata: fa regie, organizza laboratori, chiama a collaborare amici-colleghi come John Cusack, Helen Hunt, Kate Mulligan, Jackson Browne, David Crosby, porta gli spettacoli nelle carceri, nelle scuole, tra i bambini.

Il teatro è un modo per sopravvivere a Los Angeles, dove vivi isolato nella tua automobile e di quello che succede attorno puoi benissimo non sapere nulla. Invece, abbiamo bisogno di sapere tutto, anche di crescere nelle contraddizioni delle grandi città. Io a 13 anni sapevo esattamente cosa avveniva attorno a me.

Lei ama l’Italia e i suoi festival…

Sono appena tornato da Spoleto, dove mi sono esibito con la mia band. Abbiamo fatto ballare tutto il pubblico. Il repertorio va dal folk tradizionale che tanto piaceva a mio padre, musicista nella folkband Highwaymen, a mie composizioni che raccontano quanto sia diventato difficile esprimersi in un mondo come questo. Facciamo anche delle cover, ma di repertori poco conosciuti che servono a ricordare al pubblico la forza e la bellezza di canzoni che non sono state dei grandi successi. Abbiamo inoltre messo in scena due piece : “1984”, da Orwell, e “Harlequino: on to Freedom” sulla differenza tra uno schiavo e un servitore, un’esplorazione di quella parte della commedia dell’arte sulla quale non esistono testimonianze dirette.

Non le manca il cinema?

Tra qualche mese uscirà “Marjorie Prime”, diretto da Michael Armereyda con John Hamm, Geena Davis e Lois Smith. Un piccolo film ambientato nel futuro, su un software che riproduce le immagini oleografiche della persona amata, nell’età in cui l’abbiamo amata di più. Il cinema, in verità non mi manca. Certo, mi piacerebbe raccontare le mie storie, ma dovrei prima trovare un produttore folle che mi aiuti a realizzarle. In questa fase della mia vita sto cercando di dedicarmi a cose che non ho mai fatto, sicuramente non sento la necessità di stare sul set a tutti i costi, accetto solo se la storia mi piace e ne vale la pena. Spesso i copioni che leggo sono per film che da spettatore non andrei mai a vedere. Viviamo in un’epoca di cultura della mediocrità, sono fortunato perché posso dire di no.

Com’è cambiata Hollywood in questi ultimi 20 anni?

La domanda giusta è: dove sono i soldi per fare un film come “Dead man walking”? Oggi non ci sono più case cinematografiche disposte a rischiare su progetti “difficili”, la concentrazione produttiva impedisce l’autonomia degli autori e si producono blockbuster per un pubblico sempre più infantile, col risultato che registi e sceneggiatori di qualità preferiscono impegnarsi sulle più creative serie tv. Non amo fare film “tanto per”… Preferisco occuparmi di teatro, con laboratori che mi permettono di sperimentare senza aver bisogno di un budget multimiliardario e senza che nessuno possa dirmi che cosa fare e cosa no, dato che ci metto i miei soldi. Oppure dedicarmi a progetti speciali che sto organizzando a favore dei migranti, perché vorrei che la gente, in America, ricordasse che noi siamo tutti stati dei rifugiati o figli di rifugiati.

Cosa ama del cinema del cinema italiano? Con quale regista vorrebbe lavorare?

Fellini, ovvio. Ma non si può tornare indietro nel tempo. Sono tanti i film italiani che apprezzo, una volta frequentavo l’Italia solo per brevissimi periodi; da tre anni mi fermo di più, ho cominciato a capire a fondo e apprezzare anche meglio la cultura italiana, ricca e complessa. Esiste una grandissima tradizione che si accompagna a idee nuove, a una società che sta cambiando velocemente. Spero che l’industria cinematografica italiana trovi la voglia di finanziare film che raccontino questa realtà.